¡Hasta aquí!: la 'sentencia a muerte' de Lecumberri

Hace más de 40 años, y luego de funcionar por 75 años como cárcel preventiva del DF, salieron los últimos 72 reos del Palacio Negro.

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Luis Echeverría dijo “¡hasta aquí!”, e instruyó inmediatamente a su subsecretario de Gobernación, Sergio García Ramírez, para que cerrara Lecumberri.

Echeverría detestaba el Palacio Negro. La fuga del narcotraficante Alberto Sicilia Falcón y sus secuaces, ocurrida el 26 de abril de 1976, aceleró el desalojo de la Cárcel Preventiva del Distrito Federal, que había funcionado por más de 75 años.

No fue difícil convencer al Presidente, porque ya estaba convencido, pero la circunstancia se aceleró cuando ocurrió una fuga muy aparatosa de un grupo de internos, fue algo muy espectacular, conmovió mucho a la opinión pública y provocó un cierto escándalo, un malestar intenso y, entonces, el Presidente dijo ‘¡hasta aquí!’”, recuerda García Ramírez, a quien tocó cerrar de manera definitiva el Palacio Negro, el 26 de agosto de 1976, según publicó el sitio web de Excelsior.

Echeverría ya no quería saber nada de aquel lugar, que seguía simbolizando la represión política y el infierno carcelario. Que odiaba el lugar, se lo dijo a un grupo de especialistas que se reunió con él en Los Pinos para pedirle que detuviera la destrucción del viejo edificio de San Lázaro: “Detesto Lecumberri, pero, si ustedes que saben dicen que hay que conservarlo, conservémoslo”, registró el historiador Jorge Alberto Manrique.

La vida de Lecumberri había llegado a su fin. “El momento en que pudo haber funcionado adecuadamente como penitenciaria había quedado atrás, su mejor momento fue, evidentemente, el de sus primeros años. Con Lecumberri no era posible desarrollar un sistema carcelario adecuado, moderno, digno y funcional y, por eso, lo más indicado era relevarlo, inclusive por la ubicación”, agrega García Ramírez en entrevista con Excélsior. Él, junto a otros abogados, se había encargado de documentar las condiciones que lo convertían en un lugar inviable.

La prisión se había convertido en cárcel preventiva en 1957 cuando la sustituyó la Penitenciaría del Distrito Federal (Santa Marta). En diferentes estados del país comenzaron a surgir intentos de reorganización carcelaria y se llevaron a cabo diferentes estudios. “El gran pendiente seguía siendo Lecumberri, ya había una gran penitenciaria y una cárcel para mujeres, previamente construidas, pero seguía estando Lecumberri”, señala.

El nuevo diseño del sistema penitenciario para el DF se aceleró a partir de 1974, cuando quedó definido con una red de reclusorios en los cuatro puntos cardinales de la ciudad (norte, sur, oriente y poniente), además de un Centro Médico de los Reclusorios. García Ramírez formaba parte del comité técnico que asesoraba el proyecto junto a otros penitenciaristas como Alfonso Quiroz Cuarón y Victoria Adato Green. Al frente de la construcción quedó la Dirección de Obras Públicas del DF, que encabezaba Joaquín Álvarez Ordoñez. Sólo faltaba clausurar el Palacio Negro.

Aquel jueves, Lecumberri amaneció sumida en un silencio más profundo que de costumbre. Entre sus percudidos muros sólo quedaban 72 reos que, más tarde, con su traslado, habrían de liquidar una oscura página de la historia carcelaria mexicana. “Todavía lo recuerdo, y sinceramente con mucho agrado, como el fin de una época”, dice García Ramírez sobre aquel día, cuando el último convoy de “julias” salió del Palacio Negro con los pocos reos que quedaban.

El “Libro de salidas” de Lecumberri se detuvo en la página 129; el resto de sus 512 páginas quedó en blanco. El último registro consignó que, a las 6:20 horas del 26 de agosto de 1976, la población del penal era igual a cero. “Yo acompañé ese convoy, justamente por ser el último”, evoca.

La leyenda negra se había instalado sobre ella y sería imposible borrarla: Lecumberri entrañaba un episodio tenebroso. Su capacidad había sido rebasada. El misterioso edificio evocaba, además, los más viles sufrimientos, los castigos más severos e injustos, y representaba el lugar que el gobierno ocupaba para silenciar las voces disidentes.

García Ramírez tenía experiencia desalojando prisiones. Diez años antes, en 1966, había dirigido el traslado de reos al nuevo Centro Penitenciario del Estado de México (en Almoloya de Juárez) desde la Cárcel Central de Toluca. Los primeros cautivos empezaron a salir en junio y fueron escogidos minuciosamente para que contribuyeran a poner en marcha los nuevos reclusorios Oriente y Norte.

Los traslados se realizaron generalmente por la noche, de manera muy rápida, siempre cambiando de ruta, el mismo director del penal encabezaba algunos viajes para atestiguar la llegada de los huéspedes a su nueva morada. El abogado recuerda un episodio amargo que se vivió en los últimos días: escondidos bajo el piso de la crujía L, la misma de donde se había fugado el clan de Sicilia Falcón, dos estadunidenses pusieron a temblar a las autoridades unos días antes de que concluyera la clausura de Lecumberri.

El plan de los reos era pasar por fugados y permanecer ahí hasta que iniciara la demolición del edificio. “Durante un día o más la pasamos mal, se suponía que todo estaba cuidadosamente planeado”, rememora García Ramírez.

De la supuesta fuga se informó incluso a la prensa y, ese día, el traslado de los presos se realizó con faltantes. En las siguientes horas se revisó minuciosamente la prisión, “se sabe que hay que repasar los pisos, hay que ir golpeando para escuchar si surge algún eco”. Sólo así la policía pudo ubicar a los evasores.

La mudanza duró unos meses. El impulso que había promovido la reforma del sistema carcelario mexicano también duró poco. En mayo de 1976 había sido inaugurado el Centro Médico de los Reclusorios, en Tepepan, y la mayor parte de los presos de Lecumberri fue trasladada a los nuevos reclusorios Norte y Oriente. El Sur fue inaugurado hasta 1979, pero el Poniente quedó en proyecto.

Con el paso del tiempo se fueron desvaneciendo las condiciones positivas que arrancó el nuevo sistema, se fueron alterando las prácticas penitenciarias que pretendíamos establecer, la profesión penitenciaria declinó, ya no hubo penitenciaristas al frente de las prisiones y comenzó la sobrepoblación. Ahora el Reclusorio Norte, por ejemplo, tiene más de diez mil internos, lo cual es absurdo, contraindicado”, dice García Ramírez. En 1976 cada reclusorio estaba planeado para acoger unos mil 200 internos.

Los primeros reos

Muchos decían que estaba loco, otros lo calificaban de violento. Rafael Buendía y Sánchez era un zapatero de 33 años que cayó en la Cárcel de Belén por asesinato, y que reincidió en el homicidio de dos de sus compañeros de prisión cuando su condena estaba a punto de concluir. Él se convirtió en uno de los cinco primeros presos en ser trasladados a Lecumberri, el martes 2 de octubre de 1900, tres días después de que Porfirio Díaz inaugurara el edificio.

Su nombre aparece con el número uno del Registro General de la Penitenciaria que se conserva en el Archivo Histórico de la Ciudad de México.

Su llegada sucedió a las 09:00 horas de aquel día, y el documento lo describe de raza mestiza, católico, “de tercera clase social” y que sabía leer y escribir. Rafael Buendía nació en el Distrito Federal, y en su registro quedó asentado que una de sus condenas fue por siete años de prisión, que concluían el 14 de mayo de 1906; después sería trasladado a San Juan de Ulúa para “extinguir” una pena más de 20 años de presidio.

En el grupo de los primeros huéspedes de Lecumberri viajaba también un puertorriqueño. Antonio Andino, de 28 años, se desempeñaba como tenedor de libros, pues llevaba el registro de las transacciones financieras de una empresa. Ingresó a Lecumberri después de asesinar de un tiro a su jefe. Era el único de los primeros huéspedes de la penitenciaría que pertenecía a la “primera clase social” y que contaba con instrucción primaria. La ficha de su registro lo consigna como casado, de raza blanca, católico, condenado a 20 años de prisión que se cumplieron el 25 de marzo de 1920.

Muy lejos de la posición de Antonio estaba Manuel Zúñiga, quien también viajaba en el carro que los llevó al Palacio Negro. De Manuel se dice que en una borrachera mató a su hermano de una puñalada. De raza indígena, tenía 30 años y era casado. Era el más pobre de todos. No sabía leer ni escribir pero era católico, su oficio era el de canastero y fue condenado a 20 años de prisión que concluyeron en 1919.

Dos homicidas más inauguraron aquel día la prisión: Pedro Sánchez, un joven de 23 años que había apuñalado a su amante, de nombre Agueda Mota. Pedro era cochero, mestizo y “de segunda clase social”, no sabía leer y se afirma que nunca negó su homicidio: “fui yo y ojalá y se muera, qué me importan a mí 20 años de cárcel”. Esos fueron precisamente los años de prisión a los que fue condenado. Debió purgar su pena hasta julio de 1919.

Al grupo que ese día fue rasurado completamente y pelado al rape, se unió también El Barba azul, como se le conocía a Cenobio Godoy. Era originario de Mixquic y tenía fama de ser mujeriego: ocho mujeres y 27 hijos eran su familia; una de ellas sucumbió ante un tiro de carabina que le propinó su amante. Cenobio también vistió, desde ese día, una camisa y calzón de manta que le entregaron a la entrada de Lecumberri, y debió portar la gorra de bayeta roja con su número correspondiente marcado en blanco sobre la frente.

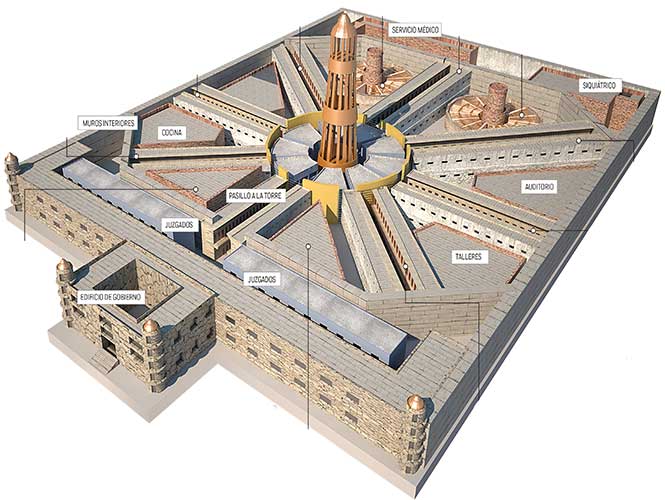

En las 13 crujías

Muy pocos años Lecumberri tuvo un ordenado control de sus espacios. Cada rincón se fue modificando de acuerdo con las necesidades del momento. En los últimos años de su vida, la Cárcel Preventiva del Distrito Federal conservaba 13 dormitorios, o crujías, diferenciados con letras.

La estrella de siete brazos, el edificio principal del panóptico, estaba integrado por las crujías que iban de la A a la G. Sin que existiera rigor sobre la forma de ir acomodando a los reos, en la crujía A se hacinaban los reincidentes de robo. En los últimos años de Lecumberri había ahí más de 250 internos.

En la crujía B pernoctaban los comisionados en oficinas y que, por tanto, recibían ciertos privilegios, así como otros reos a los que se les imputaban diferentes delitos que no estaban plenamente definidos. En el costado opuesto estaba el dormitorio C, que ocupaban los llamados agitadores de estudiantes, ahí también estuvieron, anteriormente, los acusados por delitos sexuales.

La clasificación de los delitos en Lecumberri era poco clara: en la crujía D se apretujaban los internos por homicidio y delitos de sangre, aquellos cometidos contra la integridad corporal como lesiones, homicidios o aborto. Más adelante se ubicó la crujía E, que estaba destinada a los acusados de asalto y robo de primer ingreso, y posteriormente existió la F, que ocupaban los internos por delitos contra la salud. Cerrando el cuerpo principal del edificio existía la crujía G, la cual estaba destinada a “obreros, trabajadores de diferentes delitos”.

La crujía I era la más codiciada, en ella vivían los internos “distinguidos o especiales”, aquellos que siempre tenían posibilidades de pagarse una celda individual y más cómoda. El dormitorio generalmente permanecía por debajo de su capacidad, en espera de nuevos inquilinos con la suficiente capacidad económica para pagarse su costo.

El dormitorio L era para los internos acusados de fraude, abuso de confianza u otros similares, y, mucho más atrás, se encontraban las crujías circulares. Estos espacios, construidos con gruesos muros sin techumbre y vigilados por un pequeño torreón, eran denominados crujía M, destinada a los “agitadores”, y dormitorio N, que ocupaban los “antiguos agitadores”. Más de un expresidiario coincidió en que se trataba de áreas de castigo, principalmente para presos políticos.

Un dormitorio más era el denominado O, el cual estaba ocupado por “terroristas, asaltabancos y algunos internos peligrosos”. La crujía H también existió, pero por ser la de “turno de 72 horas”, pasaban por ella todos y cada uno de los nuevos reos, en espera de la definición de su situación jurídica.

El origen Panóptico

Lecumberri estaba sentenciado a convertirse en el Palacio Negro. Su ubicación al noroeste de la Ciudad de México, en la llamada “Cuchilla de San Lázaro” junto al canal de aguas negras, marcó su destino. Poco antes de su inauguración en 1900, sufrió una inundación de agua insalubre que ennegreció su fachada de cantera. De manera indeleble y casi instantáneamente, adquirió el mote con el que alegóricamente se le conoció por el resto de sus días.

Los planes para construir Lecumberri comenzaron en 1881; el gobierno del Distrito Federal comisionó para formular el proyecto a José Ives Limantour, Miguel Macedo, Joaquín Alcalde y Luis Malanco. El sistema progresivo de reclusión, dividido en tres etapas (aislamiento celular diurno riguroso que incitara a la auto reflexión; un periodo de vida común en el día ocupándose del trabajo y la escuela y aislamiento nuevamente por la noche), así como la arquitectura de tipo panóptico, prevalecieron en la concepción de la construcción de la Penitenciaria del Distrito Federal.

El Palacio Negro se levantó de acuerdo con las normas del Código Penal de 1871 y a cargo de su construcción estuvo el arquitecto Antonio Torres Torija (director de Obras Públicas bajo el porfiriato) con la dirección de obra del ingeniero militar, Miguel Quintana, quienes se basaron en un proyecto anterior de Lorenzo de la Hidalga, el mismo que confeccionó el pedestal de la escultura de El Caballito.

Con un costo de dos millones 396 mil 914.84 pesos, el edificio fue concluido en 1897, pero debió esperar algunos años para funcionar. Con el fin de evitar inundaciones se concluyó primero la construcción del Gran Canal de Desagüe con el que el Palacio de Lecumberri comunicaría sus alcantarillas. En 1900, cuando Porfirio Díaz inauguró el edificio el 26 de septiembre, la Ciudad de México contaba con 600 mil habitantes y la prisión podía albergar hasta mil 200 reclusos.

Leyenda oscura

Javier Piña y Palacios, director de Lecumberri a partir de 1947, quedó horrorizado cuando atestiguó, por primera vez, las condiciones en las que se encontraban los reos.

No tenían escudillas ni tampoco cubiertos, por lo que, en su mayoría, recibían la comida en botes de hoja de lata. No todos contaban con esos recipientes, por lo que a la hora de servirse cogían el extremo del faldón del saco y haciendo un pequeño hueco ahí la recibían.”

Franco Sodi, que había llegado en 1936, tampoco mostró deleite con lo que sus ojos veían: “De prisión a hotel, y hotel caro, sucio, malo y nauseabundo, pues fétido es su ambiente porque el drenaje ha dejado de serlo, y fetidez insoportable exhalan casi todos los espíritus que se cobijan bajo sus muros”. Nadie quedaba inmune ante el horror que Lecumberri presentaba. Su edificio imponente fue fortaleciendo una leyenda oscura que estaba lejos de ser ficción.

El hacinamiento, la falta de orden y limpieza, la injusticia de los que tenían más poder y los abusos de autoridad convirtieron a Lecumberri en un verdadero Palacio Negro del que sólo escapaban unos pocos. La literatura se encargó de difundir esa historia funesta: Demetrio Vallejo, el ferrocarrilero encarcelado en la prisión durante 11 años, a partir de 1959, describió en Mis experiencias y decepciones en el Palacio Negro de Lecumberri, las arbitrarias condiciones a las que eran sometidos los reos y los flagelos que se les infringían como castigo.

Lecumberri tenía otros lugares que temer. Cuenta el famoso Goyo Cárdenas en su libro Adiós, Lecumberri, que la dirección del penal estableció “el pozo”, un sótano de castigo que tenía como finalidad arrancar a los reos información sobre el abastecimiento de droga en el interior de la prisión.

/imgs/082016/270816749e3554c.jpg)